Certains parents sont inquiets. Force est de constater cependant que cette anxiété ne vient pas particulièrement d’une éventuelle exposition à la COVID-19 pour leurs enfants. En effet, interrogés à ce sujet, plusieurs parents avouent ne pas être inquiétés à ce stade de la COVID-19, mais avouent que cette inquiétude viendra plutôt à l’heure de la réouverture des frontières, ou avec une éventuelle deuxième vague de la COVID 19 à Maurice.

Mais nous n’en sommes pas là ! En effet, plusieurs parents ayant des enfants en bas âge avouent être plutôt inquiets à l’idée de se séparer de leurs petits bouts de chou avec qui ils ont lié un sentiment d’attachement très fort durant le confinement : «En quittant mon fils à la crèche, je pensais qu’il aurait été déchiré de la séparation, mais il était tout content de se retrouver entouré de jeunes enfants de son âge. J’ai très vite réalisé que c’était surtout moi qui étais déchirée, et qu’il fallait que je prenne soin de moi! » nous avoue Estelle, une jeune maman.

Point de vue partagé par Julien Quenette, Docteur en psychologie du développement et consultant à la Clinique Bon Pasteur. «Bien préparer les enfants, c’est avant tout bien préparer les parents. Comme le disait la pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto, pour bien éduquer les enfants, il faut d’abord soigner les parents ».

Mais comment mettre cela en pratique dans le cas du déconfinement des tout petits ? Comme l’explique le psychologue, «il convient de pouvoir lâcher prise et garder en tête qu’un enfant a besoin de se retrouver avec d’autres enfants en bas âge pour son épanouissement personnel. Mais aussi et surtout, il faut pouvoir parler à l’enfant de ce qu’on ressent, d’utiliser cette situation pour, dès son plus jeune âge, instaurer un dialogue en famille sur nos émotions. Et il ne s’agit pas là de transférer notre stress à nos tout petits, mais de dialoguer. De plus, ne pas en parler véhicule aussi des émotions ; cela peut, indirectement, l’affecter encore plus ».

Ainsi, si un parent est stressé, voire angoissé à l’idée de devoir se séparer de son enfant en bas âge à la reprise des classes, c’est une belle opportunité de s’asseoir en famille et de partager ce ressenti. « Dans notre société, on a peur de parler de ce qu’on ressent, et de ce qui peut être perçu comme de la faiblesse. Cependant cette pratique permet d’encourager nos enfants à parler de ce qui peut être perçu comme de la faiblesse. De plus, c’est là un moyen de développer l’intelligence émotionnelle de nos petits : apprendre à gérer ses émotions en mettant des mots dessus ».

Certes l’angoisse de la COVID-19 sera bientôt là, lorsque nous rouvrirons nos frontières, et il faut pouvoir préparer nos enfants à cela. « C’est justement à travers le dialogue avec nos enfants que nous pourrons mieux préparer nos enfants et mieux nous préparer nous-mêmes à cette situation. Mais il convient de pouvoir être vrai avec nos enfants, dès leur plus jeune âge. Et si ce lien d’attachement a permis à certaines familles de se recentrer sur elles-mêmes durant le confinement, il convient maintenant, avec le déconfinement, de pouvoir cultiver ce lien en gardant des moments pour la famille ».

Mettre des mots sur ses maux. Avec nos tout-petits. Voilà la clé…

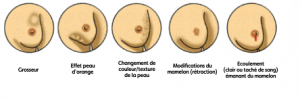

Être conscient de ses seins, c’est savoir à quoi ressemblent vos seins, tout au long du mois et au fil des années, afin de pouvoir remarquer des changements/signes suspects et d’avoir un avis médical précoce. Lors de l’auto-examen de nos seins, il est important de rechercher des changements spécifiques qui pourraient indiquer un cancer. Ceux-ci comprennent: une grosseur au sein ou à l’aisselle, une modification de la forme / du contour du sein, des modifications cutanées (épaississement – Peau d’orange, capitonnage, rougeurs) et des modifications du mamelon (rétraction, éruption cutanée / ulcération, écoulement taché de sang émanant du mamelon).

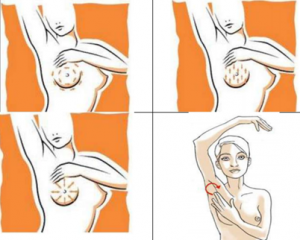

Être conscient de ses seins, c’est savoir à quoi ressemblent vos seins, tout au long du mois et au fil des années, afin de pouvoir remarquer des changements/signes suspects et d’avoir un avis médical précoce. Lors de l’auto-examen de nos seins, il est important de rechercher des changements spécifiques qui pourraient indiquer un cancer. Ceux-ci comprennent: une grosseur au sein ou à l’aisselle, une modification de la forme / du contour du sein, des modifications cutanées (épaississement – Peau d’orange, capitonnage, rougeurs) et des modifications du mamelon (rétraction, éruption cutanée / ulcération, écoulement taché de sang émanant du mamelon). La palpation mammaire doit être effectuée au moins une fois par mois par les femmes dès le début de l’âge adulte. Pour les femmes ménopausées, n’importe quel moment du mois est pratique. Pour les plus jeunes femmes qui ont leurs règles, elles doivent idéalement attendre 5 à 7 jours après la fin de leur cycle.

La palpation mammaire doit être effectuée au moins une fois par mois par les femmes dès le début de l’âge adulte. Pour les femmes ménopausées, n’importe quel moment du mois est pratique. Pour les plus jeunes femmes qui ont leurs règles, elles doivent idéalement attendre 5 à 7 jours après la fin de leur cycle.